Alfred de Musset (1810 – 1857), poète, auteur, dramaturge, critique

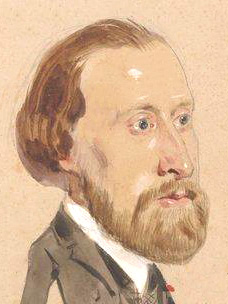

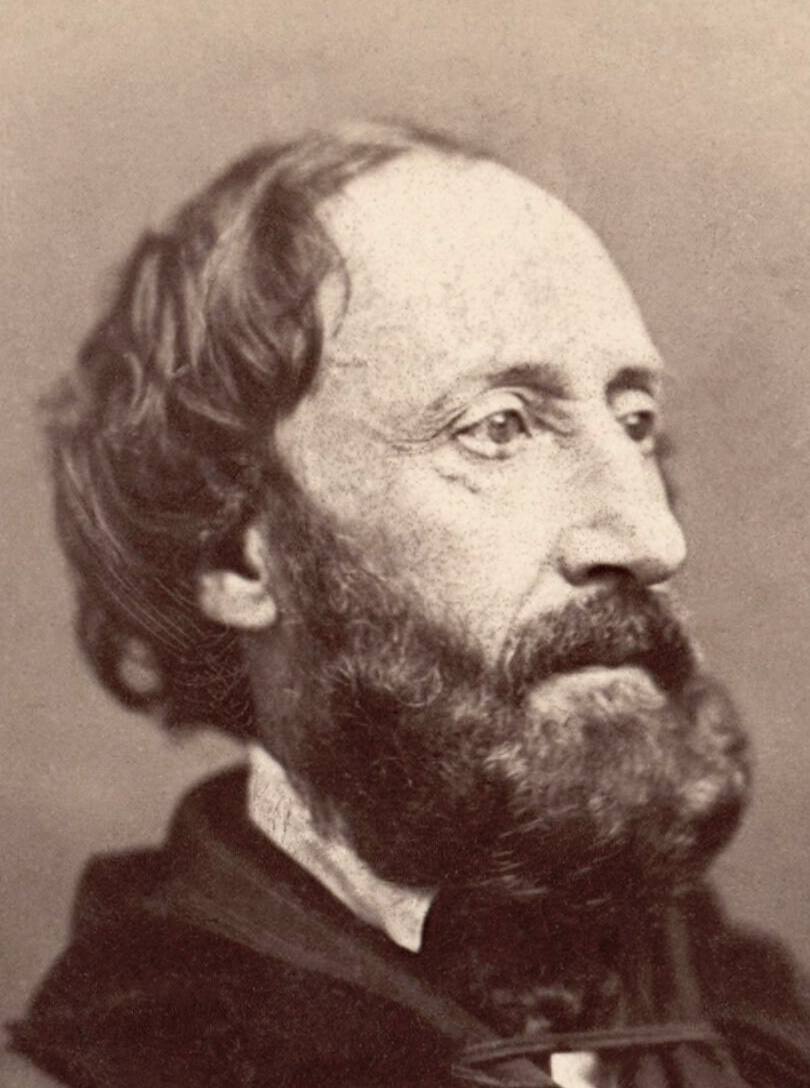

1re image: Soirée; 2e: Landelle (pastel, 1854; 3e: caricature par Giraud (1852); 4e: Gavarni (1854); 5e: photo par Nadar (c. 1855). Video: Ballade à la lune chanté par Brassens

Louis-Charles-Alfred de Musset, figure majeure du romantisme français, assista pour la première fois aux vendredi-soirées du Louvre le 7 février 1851, où il récita son poème L’Andalouse. Il y retourna le 5 mars 1852, date à laquelle Eugène Giraud11 l’aurait caricaturé, et de nouveau le 17 mars 1854. Il y assistait peut-être plus souvent, accompagnant sa muse, la tragédienne Rachel Félix81. Elle fut à la fois source d’inspiration et amante. De Musset assista à ses représentations et publia des critiques élogieuses dans la Revue des Deux Mondes.

En 1852, Rachel lui adressa une note au sujet de son absence à sa prestation du 19 mars:

« Cher Poète,

Vous évites si adroitement les gens qui se permettent de réciter vos vers que je veux deux fois vous en féliciter. Hier vont n'ètes point venu au Louvre, ce matin vous m'avez fait remettre votre carte sans vouloir m’attendre davantage. Que veut dire cela ? […] »

De Musset répondit aussitôt, profitant des multiples distributions postales quotidiennes:

« Chère Muse,

Je n’ai pu aller au Louvre, á mon grand regret, mais j’ai passé hier matin un grand quart d’heure dans votre cour « a souffler dans mes doits » comme dit Racine. Veuillez croire, je vous prie, que je suis toujours tout à vous, et que celui dont la pensée vous a pour interprète ne peut pas plus s’en plaindre que du creuset qui épure l’or.

Mille amitiés […] »

Lors de l’exposition de Une Soirée au Salon de 1855, le critique Edmond About écrivit :

« Ce peintre est aussi incapable de peindre un homme du monde […]. Le salon de M. Niewerkerke est plein de figures spirituelles que M. Biard a uniformément vulgarisées en les soumettant au même sourire et á la même physionomie. Voyez ce qu’il a fait de la tête charmante de M. Alfred de Musset… »

Cependant, au vu de l’état physique de Musset, la représentation de Francois Biard36 peut être jugée flatteuse. Vingt années de dépression, d’abus d’alcool et d’opium, et la syphilis contractée dans les maisons closes dès la fin des années 1820, avaient prématurément vieilli le poète, comme le montre la photographie de Nadar prise en 1855 ou 1856.

Ses œuvres les plus célèbres, les poèmes de la série des Nuits (ex. La Nuit d’avril), ses pièces satiriques et ses nouvelles (Les Caprices de Marianne, Lorenzaccio, On ne badine pas avec l’amour), furent écrites dans les années 1830. Dès les années 1840, sa santé se dégrada et sa production littéraire diminua. Lors de sa première participation à une soirée du Louvre en 1851, son activité créatrice était presque nulle. Pour lui assurer un revenu face à sa santé déclinante, le ministre Achille Fould17 lui accorda en 1852 un poste à vie à la Bibliothèque de Paris. Malgré ses souffrances physiques, de Musset conserva jusqu’à la fin une vivacité d’esprit et une verve qui faisaient encore l’admiration de ses contemporains.

Un témoignage révélateur de son autodérision se trouve dans un court poème qu’il rédigea début 1855 à propos de ses portraits :

Nadar, dans un profil croqué, M’a manqué ;

Lendelle m’a fait endormi, A demi ;

Biard m’a produit éveillé, A moitié ;

Le seul Giraud d’un trait rapide, Intrépide,

Par amour de la vérité, M’a fait stupide,

Que pourra pondre dans se nid, Gavarni ?

Le dessin de Lendelle, représentant un jeune de Musset, était le plus connu du public. La gravure de Gavarni ne fut publiée qu’après sa mort. C’est la publication de ce poème en 1891 qui attira de nouveau l’attention des historiens sur le tableau Une Soirée au Louvre. Ce n’est qu’après l’ouvrage de Dayot (1900) et des recherches complémentaires que l’on confirma en 1926 l’existence toujours intacte de la toile.

Au-delà de ses qualités littéraires, de Musset est également célèbre pour sa relation orageuse avec George Sand, entre 1833 et 1835. Le couple fréquentait les bars et salons parisiens, entouré d’amis artistes tels que Delacroix10, Hugo, Pradier03, Mérimée54, et Sainte-Beuve. Durant l’été 1833, une discussion animée sur les romans érotiques français, sans doute stimulée par l’absinthe, sa « muse verte » , donna naissance à une collaboration lascive : Gamiani, ou une nuit d’excès, nouvelle publiée sous le pseudonyme d’Alcide, baron de M***. Bien que tirée à très peu d’exemplaires pour leurs amis, une copie parvint à la presse. Leur paternité littéraire ne fut reconnue que plusieurs années plus tard.

Leur « lune de miel » à Venise, durant l’hiver 1833, se termina en désastre. De Musset en tira un roman semi-autobiographique, La Confession d’un enfant du siècle (1836). Il résuma plus tard leur incompatibilité avec une ironie mordante : « J’ai travaillé toute la journée ; le soir, j’ai fait dix vers et bu une bouteille d’eau-de-vie ; elle, elle a bu deux litres de lait et écrit un demi-volume. »

En 1839, de Musset courtisa la jeune cantatrice Pauline Garcia (1821-1910), protégée de Liszt50b, assistant à ses représentations et écrivant des critiques élogieuses. Cependant, outre le découragement suscité par George Sand, l'apparence physique de Musset – doigts, lèvres et dents jaunis par le tabagisme excessif – la dissuada. Pauline épousa plus tard Louis Viardot, le meilleur ami d'Ary Scheffer41a. On raconte que sa deuxième fille serait issue de Gounod70b.

Peu avant sa mort, de Musset confia à son ami Horace de Viel-Castel43 son regret de ne pouvoir faire ses adieux à ses « amis » Raphaël, Giorgione et Léonard de Vinci au Louvre. Touché, le comte de Nieuwerkerke16 organisa une visite nocturne aux flambeaux. Tandis que de Nieuwerkerke dînait avec Viel-Castel et Arsène Houssaye, de Musset parcourut seul les galeries du musée, saluant une dernière fois la Joconde et la Fornarina. À son retour, pâle et les yeux humides, il remercia son hôte :

« On voit bien, mon cher Nieuwerkerke, que vous êtes né grand artiste et grand seigneur. C'était la première fois qu'on traitait un poète en souverain. »