Aperçu des sources, commentaires de presse et documents de référence historiques

Pour l’identification initiale et la description des personnages représentés dans Une Soirée, j’ai mené, entre la mi-2015 et le début de 2017, plus de 500 000 requêtes de recherche. Ces investigations ont généré environ 8 000 références pertinentes. L’ampleur des données analysées excède de loin ce qui pourrait constituer une bibliographie classique. Toutefois, afin de garantir la traçabilité de mes sources, j’ai conservé l’ensemble des recherches, indexées par mots-clés, URL, date et heure, facilitant leur consultation ultérieure.

Un pilier fondamental de cette recherche est la base de données Gallica de la Bibliothèque nationale de France (BnF), vaste référentiel numérique en constante expansion et reconnu comme l’un des meilleurs au monde, peut-être seulement dépassé par les archives commerciales de Google. Véritable rêve pour le chercheur, Gallica a fourni non seulement des éléments sur la peinture, les personnages, les soirées et le Second Empire, mais aussi des données connexes uniques sur des faits historiques variés —des photographies anciennes d’un séisme dans ma ville italienne, à l’évolution de la baguette, en passant par les comptes rendus hebdomadaires de l’Académie française sur des sujets allant de la chimie au cancer.Cela m’a permis de constater que, déjà il y a deux siècles, la recherche scientifique pouvait atteindre un haut degré de rigueur.

Les archives de la BnF comprennent également une grande partie des caricatures d’Eugène Giraud, dont certaines se sont révélées déterminantes pour identifier les personnages du tableau. Le personnel de la BnF m’a par ailleurs autorisé à consulter des documents et œuvres non accessibles au grand public.

Les sources principales concernant les vendredi-soirées proviennent des journaux parisiens suivants : Le Ménestrel, Le Nouvelliste, Le Pays, Le Charivari, L’Artiste, Le Courrier Français, Le Figaro, La Lumière, Gazette Musicale, Le Corsaire, Journal des Débats Politiques et Littéraires, Le Constitutionnel, Revue des Beaux-Arts, Le Petit Courrier des Dames, Le Daguerréotype, Vert-Vert, ainsi que de la presse internationale comme Galignani’s Messenger et L’Indépendance belge. Pour chacun de ces titres, j’ai consulté plusieurs années d’édition.

Les Annuaires (almanachs annuels) se sont également révélés indispensables, notamment pour les données administratives et impériales. Certains étaient dotés d’une reconnaissance de caractères intégrée ; pour les autres, j’ai utilisé un logiciel OCR afin de rendre le texte accessible.

Mon corpus s’étend d’articles des années 1820 jusqu’au XXIe siècle.

Outre les sources françaises et anglaises, j’ai exploré des archives allemandes, néerlandaises, italiennes, espagnoles et portugaises. Certaines ne sont pas accessibles au grand public et nécessitent un abonnement.

En complément, j’ai constitué une collection importante d’ouvrages et de thèses universitaires, en format papier et numérique, et en plusieurs langues. Elle va d’un exemplaire de l’édition originale de L’Empire du Second Empire de Dayot (1900) jusqu’au journal inédit de la princesse Julie Bonaparte, en passant par les Mémoires de Viel-Castel, Chennevières et des frères Goncourt.

Certains documents de presse ont apporté un éclairage particulièrement précieux sur les soirées, la peinture et ses protagonistes :

- Le Constitutionnel, 22 janvier 1854

Le conservateur Horace de Viel-Castel y signe un article détaillé et élogieux sur les soirées, leur fonction et les invités. - Le Nouvelliste, 9 mai 1854

Ce quotidien présente une première description du tableau en cours d’exécution, nettement différente de la version finale. L’article a été réédité le 11 mai 1854. Une version plus développée paraît dans Le Petit Courrier des Dames le samedi 27 mai 1854. Tout porte à croire que l’auteur, Amédée de Taverne, a proposé le texte à plusieurs rédactions : Le Nouvelliste fut le premier à le publier, suivi par une version plus concise dans Le Ménestrel (14 mai), puis la version intégrale dans Le Petit Courrier, dont la publication fut retardée de deux semaines en raison de contraintes de mise en page. L’article fut ensuite reproduit dans plusieurs journaux français et anglais.

Chaque version comprend l’extrait suivant :

« On conçoit que nous ne faisons que donner des indications, puisque le tableau est à peine à la moitié de son exécution. Dans l'origine, l'artiste avait supposé le moment où Mlle Rachel va réciter des vers. Cette première disposition a été changée. La célèbre tragédienne ne figurera pas dans le tableau. »

Cette modification de la composition pourrait expliquer, du moins en partie, l’accueil critique défavorable réservé à l’œuvre achevée, qui n’a jamais rempli la fonction commémorative que de Nieuwerkerke avait envisagée pour ses vendredi-soirées.

Une analyse technique du tableau — idéalement par radiographie — pourrait éclairer cette décision et révéler les éléments effacés ou modifiés dans les versions antérieures.

Pour des informations complémentaires, voir l’article détaillé dans Le Petit Courrier des Dames.

Gazette du Midi (12 mars 1855) & Courrier de l’Aude (14 mars 1855)

Ces deux journaux régionaux ont été ajoutés à ma base d’analyse le 21 avril 2024, soit neuf ans après mes premières investigations. Ils proposent des noms inédits concernant les figures représentées dans Une Soirée au Louvre. Bien que le Courrier corrige certaines fautes de la Gazette, il conserve la même erreur sur le nombre total de personnes représentées, mentionné comme étant de 75 — un chiffre manifestement erroné.

Fait notable : plusieurs noms cités dans ces articles n’avaient jamais été mentionnés dans la presse parisienne, ni confirmés par des recherches historiques sérieuses. Néanmoins, leur existence méritait d’être examinée. L’analyse du contenu suggère qu’ils reposent sur une description orale du tableau, probablement par une personne n’en ayant qu’une connaissance partielle, dictée à quelqu’un peu familier des noms évoqués.

Souvenirs d’un directeur – Philippe de Chennevières (1883)

Cet ouvrage constitue une synthèse précieuse sur les pratiques de conservation dans les musées à l’époque, et inclut de nombreuses références aux personnes figurant dans Une Soirée au Louvre.

Memoires du comte Horace de Viel-Castel (1883)

Publiés en six volumes (près de 2000 pages), ces mémoires offrent une plongée à la fois érudite et caustique dans la société du Second Empire. On y découvre le regard vif de Viel-Castel sur les arts, la politique, la Bourse, les salons et les personnalités qu’il côtoyait entre 1851 et 1864.

Publiées à titre posthume en Suisse pour éviter les réactions des personnes citées — et la censure — ces pages n’en provoquèrent pas moins un véritable scandale et alimentèrent les conversations pendant des années.

Viel-Castel y mentionne plus de cinquante personnages présents dans le tableau, en incluant souvent les dates où ils ont été caricaturés par Eugène Giraud, les prestations musicales des soirées, ainsi que nombre d’anecdotes, parfois croustillantes.

J’ai consacré un mois entier à l’analyse de ces volumes, recensant plus de 1800 occurrences de noms liés directement ou indirectement à Une Soirée au Louvre.

Le Second Empire – Armand Dayot (1900, p.105)

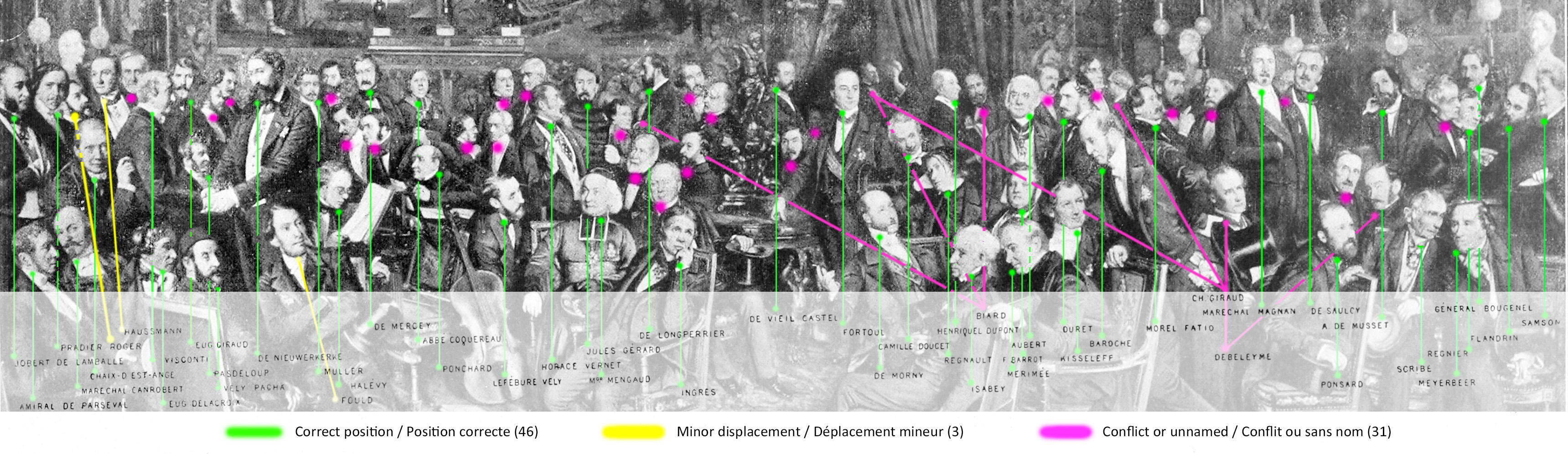

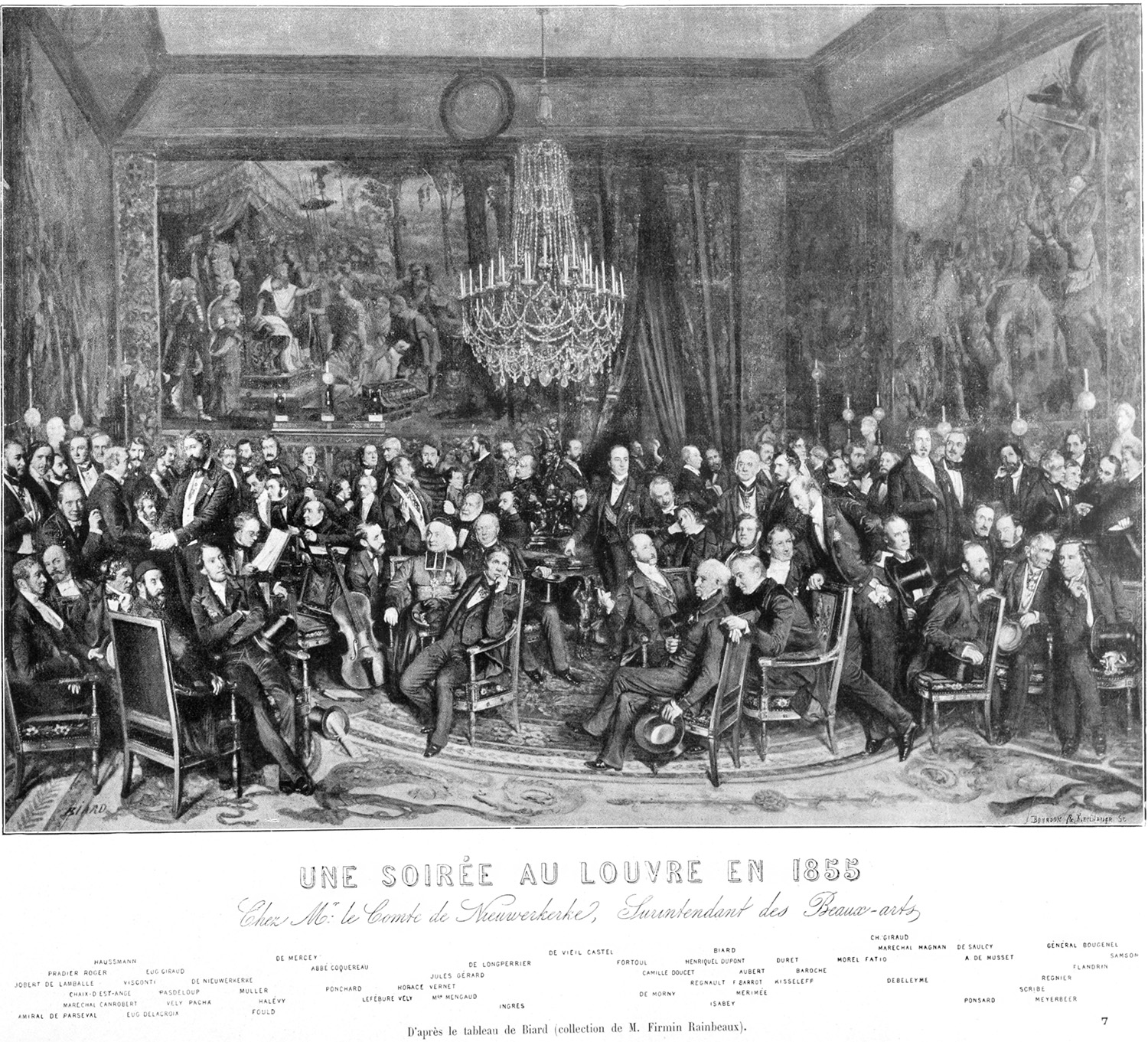

Inspecteur des Beaux-Arts et critique d’art, Armand Dayot signe un panorama éclairé du Second Empire, intégrant de nombreuses figures connues des vendredi-soirées. Il y publie la première gravure connue du tableau Une Soirée au Louvre, avec 51 noms identifiés et apposés.

Selon un article de Lemoisne publié en 1920 dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, cette gravure fut bien la première jamais réalisée.

Après les critiques désastreuses reçues au Salon de 1855, le tableau fut placé dans l'appartement privé de de Nieuwerkerke au Louvre. À la retraite de de Nieuwerkerke en Italie, en 1872, l’œuvre fut transféré dans la collection de réserve du Louvre. En 1881, ses droits de conservation furent confiés à l'impératrice Eugénie.

La gravure de Dayot a été réalisée avec l'aide du représentant d'Eugénie, Firmin Rainbeaux —qui consacra plus de trente ans à l’inventaire des collections impériales— fit réaliser la gravure et apposer les noms.

Ces noms sont manuscrits en lettres sans empattement (sans-serif), un style typographique inventé en Angleterre en 1816, mais rarement utilisé autrement que dans les titres jusqu’à la fin du XIXe siècle. Ces détails typographiques corroborent les observations de Lemoisne, qui datait la gravure de 1900, bien après l’achèvement du tableau.

L’absence de liste complète suggère que les auteurs de ces ajouts ne connaissaient pas tous les personnages et se sont probablement appuyés sur des suppositions ou des témoignages indirects. Cela contraste fortement avec le Panthéon de Nadar (1854), dont les 249 noms sont intégralement identifiés, avec une typographie à empattements.

Sur cette base, j’ai inclus tous les noms proposés par Dayot — avec quelques ajustements dans leur localisation — mais reste prêt à les réviser si des preuves plus solides apparaissent.

Outre trois erreurs mineures de placement de noms (pour Roger04a, Haussmann07, Fould17), trois placements sont flous (Biard, Ch. Giraud, de Belleyme), dont je discute dans leurs pages de profil (voir aussi l'image ci-dessous). On ne comprend toujours pas pourquoi Firmin Rainbeaux n'a pas pu identifier davantage de ces 80 personnes, dont des personnalités connues comme Chennevières20, Rousseau64, Reiset65 et Eugène Isabey75.

Les caricatures d’Eugène Giraud

À ce jour, la bibliothèque compte 179 caricatures d’Eugène Giraud, sur un total estimé à environ 220. Espérons que d’autres exemplaires seront découverts et numérisés.

Lemoisne en a dressé un inventaire approfondi dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français

(1920), documentant non seulement les caricatures, mais aussi plusieurs centaines de visiteurs ayant fréquenté ces soirées.

Archives de recherche autour de Soirée au Louvre

Ma base documentaire dédiée à Soirée au Louvre atteint aujourd’hui environ 60 Go, répartis dans 17000 fichiers. La richesse des contenus m’a conduit à intégrer un moteur de recherche localisé sur mon propre système informatique.

Avec plus de 90 personnes identifiées autour du tableau et plus de 4000 interconnexions historiques ou sociales, cette base alimente progressivement un modèle mathématique (type d3.js).

L’ensemble de mes recherches est enregistré de manière systématique, ce qui me permet de retrouver à peu près toute donnée antérieure — sauf dans les rares cas où des sites web ont été modifiés ou supprimés.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez consulter ou approfondir un aspect spécifique de ces recherches.

Mis à jour: 2025-09-22