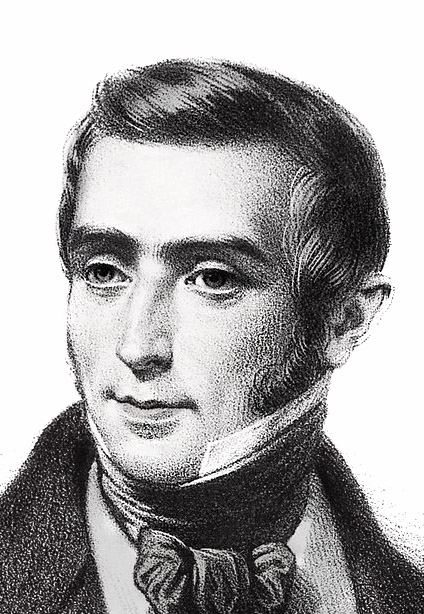

Eugène Scribe (1791 - 1861), auteur dramatique, librettiste

1re image: Soirée; 2e: gravure (c.1840); 3e: caricature par Nadar (c.1840); 4e: par Vernet-Lecomte (famille d'Horace31)(1863) d'après photo par Nadar pour album Halévy19 (c.1860); Video: Acteon par Auber/Scribe.

Augustin Eugène Scribe, reconnu comme un maître du vaudeville, de la comédie et du drame, occupe le coin du théâtre dans Une Soirée, placé à proximité des acteurs Régnier77 et Samson80 et engagé en conversation avec le Commandeur de la Légion d’Honneur Giacomo Meyerbeer76, avec lequel il collabora à des grands opéras tels que Robert le Diable (1831). Les compositeurs Auber56 et Halévy19 tirèrent un avantage considérable des livrets de Scribe.

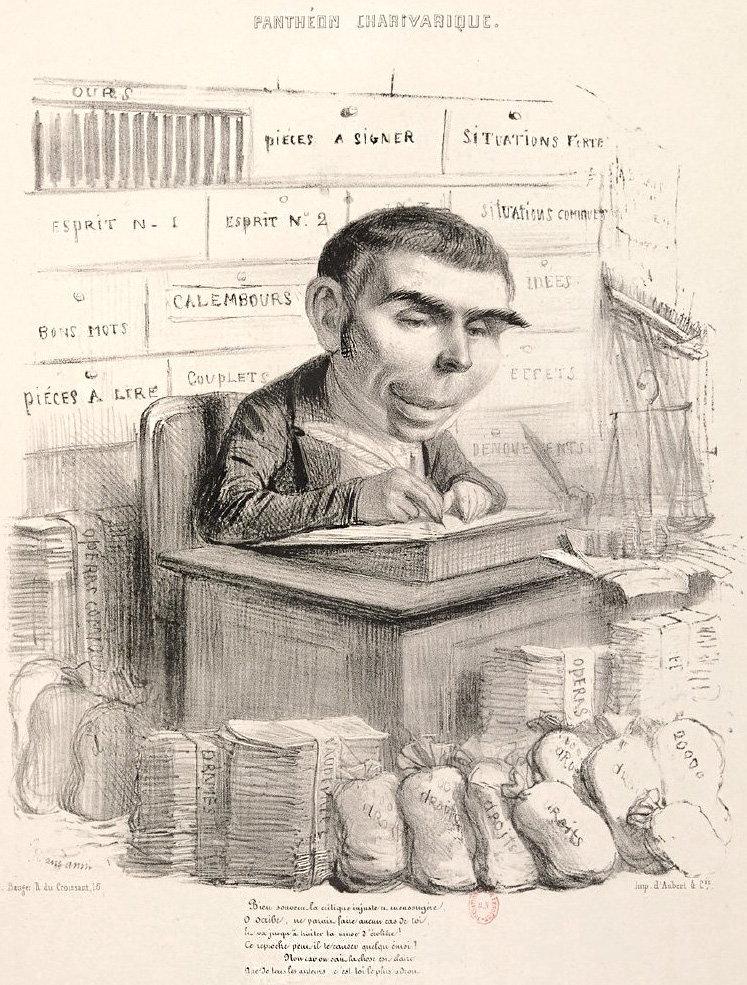

Scribe fut un auteur prolifique, méthodique et assidu. Entre 1815 et 1845, il produisit 355 œuvres ; 1823 fut son année la plus productive, avec 24 livrets publiés en une seule année (soit environ un toutes les deux semaines). Il convient de rappeler que le chant du texte prolonge le temps de représentation par rapport à la lecture, et qu’un livret —souvent de quelques dizaines de pages— se trouve fréquemment en position subsidiaire par rapport à la partition musicale.

Scribe organisa sa production avec une discipline rigoureuse et s’appuya sur un réseau de collaborateurs crédités, spécialisés dans des éléments tels que les scènes comiques de la vie quotidienne, les dialogues parlés, les couplets en vers et les effets scéniques, comme le montre satiriquement le Pantheon Charivarique (1839).

Ses pièces et contributions lyriques connurent un grand succès populaire. En décembre 1845, le Journal des Théâtres nota l’événement rare que, ce mois-là, seules deux pièces de Scribe étaient simultanément à l’affiche.

Bénéficiant d’un revenu annuel dépassant apparemment 100 000 francs (équivalent à deux millions d’euros aujourd’hui), Scribe investit dans le commerce du vin. Cet investissement le mit en relation avec Clarisse Marduel, la fille veuve d’un négociant en vins à qui il avait prêté de l’argent ; ils se marièrent en 1842, et la dot qu’elle apporta équivalait à sa participation financière dans l’affaire de son père.À partir de ce moment, la production du Scribe, marié et heureux, se stabilisa autour d’une demi-douzaine d’œuvres par an ; voir sa liste exhaustive des œuvres scéniques pour l’énumération complète. Parmi ses succès les plus notables figurent La Muette de Portici (Auber, 1828), opéra lié à l’insurrection belge de 1830 contre le Royaume-Uni des Pays-Bas; La Juive (Halévy, 1835) ; et Adrienne Lecouvreur, un mélodrame en cinq actes coécrit avec Ernest Legouvé et pensé pour la tragédienne Rachel Félix81 (1849).

Rachel, jusque-là associée à la tragédie classique, eut d’abord des difficultés à incarner le rôle moderne d’Adrienne, une actrice qui aime un noble sans en connaître l’identité. Malgré l’intervention de sa sœur Rebecca—qui négocia certains détails directement avec Scribe—Rachel déclina le rôle. Offensé, Scribe confia la part à Rose Chéri, dont les répétitions réussies provoqua la jalousie professionnelle de Rachel et la poussa à accepter le rôle pour la première, le 14 avril 1849, au Théâtre-Français. La rupture entre Scribe et Rachel fut surmontée, et ils développèrent une relation cordiale. Adrienne Lecouvreur fut la dernière représentation de Rachel le 17 décembre 1855 à Charleston, aux États-Unis.

L’emploi du temps de Scribe laisse penser qu’il eut peu d’occasions d’assister aux vendredi-soirées ; La presse a mentionné sa présence pour la première fois le 10 décembre 1852. Il est peu probable qu’il soit resté pour l’après-vendredi à l’atelier de Viel-Castel43 pour cigares, thé et caricature par Eugène Giraud11. Bien que Scribe n'ait pu y assister qu'une ou quelques fois, de nombreux habitués des événements de de Nieuwerkerke16 sont documentés avoir assisté à plusieurs de ses pièces. Le ministre Achille Fould17, par exemple, est connu pour avoir préféré soutenir l’une des légères productions de Scribe plutôt qu’une œuvre plus complexe d’Alexandre Dumas.

La réception critique des œuvres de Scribe ne fut pas unanime. Arsène Houssaye, directeur du Comédie-Francaise, écrivit dans ses Confessions, souvenirs d’un demi-siècle que Scribe avait « tout pour écrire, moins l’art d’écrire ».

Au début des années 1850 apparurent des signes d’essoufflement : un périodique parisien de 1853 suggéra que la chance de Scribe commençait à tourner et l’accusa de recycler son propre matériau. Sa comédie de 1855, La Czarine, interprétée par Rachel, fut jugée vieillie et peu divertissante et fut retirée après quelques représentations, marquant la dernière création théâtrale nouvelle de Rachel en France. En incluant productions posthume montée par Auber et Meyerbeer quelques ans après sa mort, le décompte des œuvres théâtrales de Scribe s’élève à 425 pièces.