Philoclès Régnier (1807–1885), acteur de la Comédie-Française

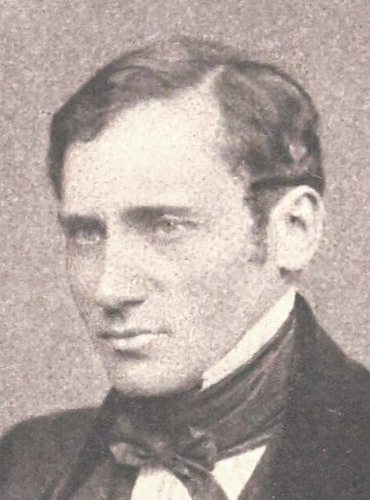

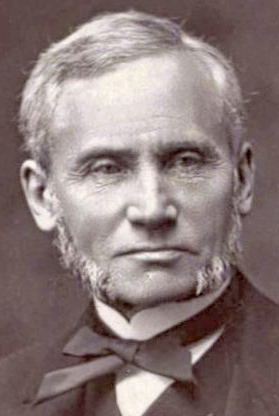

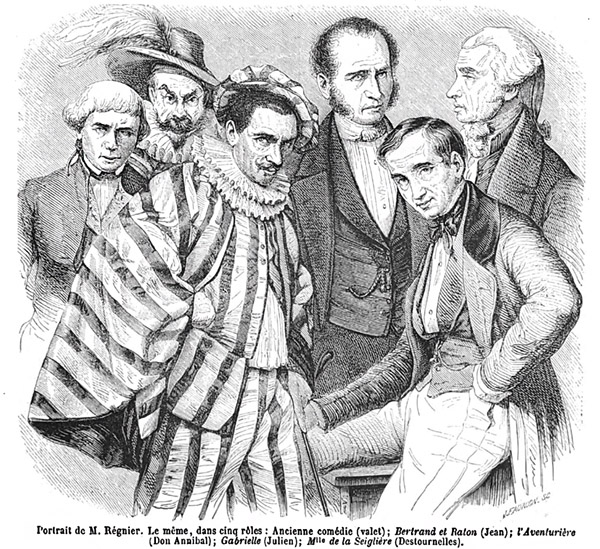

1re image: Soirée; 2e: par Villeneuve (1849); 3e: album Figaro (1853); 4e: par Brandonneau (c.1870); 5e: par Chartran, avec la rosette de Chevalier (1872);

Philoclès François-Joseph Régnier de la Brière figure dans Une Soirée au second rang, dans la partie droite consacrée au « théâtre », aux côtés de Samson80 et derrière Meyerbeer76 et Scribe74. Il apparaît engagé dans une conversation animée avec les peintres Isabey75 et Flandrin79. Régnier and Samson étaient sociétaires (actionnaires de la société agréés par le ministère de la Culture) éminents de la Comédie-Française et jouèrent fréquemment avec la tragédienne Rachel Félix81, invitée régulière des soirées de de Nieuwerkerke16.

Les traits du visage et leur reproduction dans la gravure de Dayot confortent l’identification de Régnier. À la différence des musiciens, les comédiens recevaient des invitations plus ponctuelles, souvent en relation avec un succès théâtral récent ; l’absence de caricatures de Régnier par Eugène Giraud11 concorde avec une fréquentation épisodique. Les dates les plus probables pour sa présence correspondent au grand succès d’Adrienne Lecouvreur (prém. 14 avril 1849), dans lequel Rachel, Régnier et Samson jouèrent, ainsi qu’aux productions ultérieures où Régnier tint des rôles importants, comme Gabrielle (29 janvier 1851) et Diane (19 février 1852) d’Augier53. Les présences de Rachel les 5 et 19 mars 1852 constituent des moments particulièrement plausibles et auraient pu inspirer la décision de de Nieuwerkerke (ou Biard36) de centrer une vignette théâtrale autour de la tragédienne, projet corrigé après 1854 en raison des affaires privées de Rachel. Outre Régnier, la présence de Rachel serait également une raison pour que son cercle d'amis, Augier, de Musset73, Samson et Ponsard70a —qui avaient tous eu, ou aspiraient à avoir, des relations intimes avec cette célèbre tragédienne— y assistent.

par Lorsay (c.1860), après

photo par Villeneuve (1849)

Portant le prénom Philoclès (ami de la gloire en grec) donné bien choisi par son parrain, Régnier s’inscrit dans une filiation théâtrale: sa mère, Charlotte Tousez de La Brière, était comédienne. Après une première apparition sur scène à l’âge de quatre ans, Régnier décida de faire de la comédie son métier.

Sa mère, pourtant, s’y opposa et l’envoya d’abord étudier la peinture; il quitta rapidement ces études pour s’inscrire à l’École des Beaux-Arts en architecture. N’éprouvant ni intérêt ni succès dans cette discipline, il se tourna vers le théâtre pratique : il accepta de petits rôles dans des spectacles montmartrois et, sans formation d’acteur, suscita l’attention de directeurs de provinces. Il fut engagé successivement à Metz puis à Nantes, et rentra à Paris en 1831 où son Figaro à la Comédie-Française consacra sa réputation.

Sociétaire à partir de 1835, Régnier participa activement à la vie du Théâtre-Français: il choisissait, adaptait, mettait en scène et interprétait des pièces. Il contribua à la formation des nouvelles comédies par un procédé itératif de répétitions et d’ajustements visant à renforcer l’efficacité comique; son sens du rythme, du tempo et de la réaction du public s’avéra déterminant.

Les contemporains lui reconnaissaient une connaissance exceptionnelle du répertoire de Molière et une aptitude à garantir le succès commercial ; Arsène Houssaye (un des meilleurs amis de de Nieuwerkerke) le qualifia de « un maître qui avait été à l'école des maîtres ». Nombreux étaient les acteurs qui sollicitaient ses conseils et obtenaient du changement dès lors qu’ils pouvaient dire « j’ai consulté Régnier ».

C’est grâce aux efforts de Régnier qu’une fontaine Molière (avec Visconti09 comme architecte et des statues de Pradier03) fut installée en 1844 de l’autre côté de la rue où avait vécu ce grand dramaturge.

Dans une lettre de 1855, Charles Dickens évoque la loge que Régnier lui avait aménagée et ne tarit pas d'éloges sur les acteurs, s'étonnant qu'aucun acteur anglais ne possède ce feu sacré. Parallèlement, il est consterné par le bâtiment du Théâtre-Francais « un lieu glacial, semblable à un vaste tombeau […] où l'on va méditer sur ses amis disparus ou ses amours contrariées ».

Alfred de Musset remarqua ce feu sacré de Régnier en août 1849 : peu après que Cécile, la fille de quatorze ans de l’acteur, eut succombé à la fièvre typhoïde, Régnier continua pourtant à susciter des éclats de rire dans le public grâce à Gabrielle d’Émile Augier. De Musset témoigna sa sympathie par un sonnet adressé au comédien en deuil dans les « Poésies Nouvelles » publiées dans la Revue des Deux Mondes ; Émile Augier composa ensuite, en 1850, un poème de consolation pour Régnier.

Les critiques notaient des limites physiques et vocales chez Régnier, compensées par sa ténacité, son esprit comique et sa verve scénique. Sa constance familiale et sa courtoisie le distinguaient des vies privées souvent tumultueuses de ses pairs, ce qui fit de lui un pédagogue et un arbitre apprécié au sein de la troupe.

Régnier entra au Conservatoire de Paris en 1854 ; à sa retraite en 1872 il reçut la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur. Il poursuivit ensuite une activité de metteur en scène à l’Opéra Garnier jusque dans ses dernières années et demeura un consultant très recherché : les directeurs sollicitaient systématiquement son avis avant de monter de nouvelles pièces. Les témoignages contemporains indiquent qu’une large majorité des acteurs comiques parisiens le considéraient comme leur principal professeur.